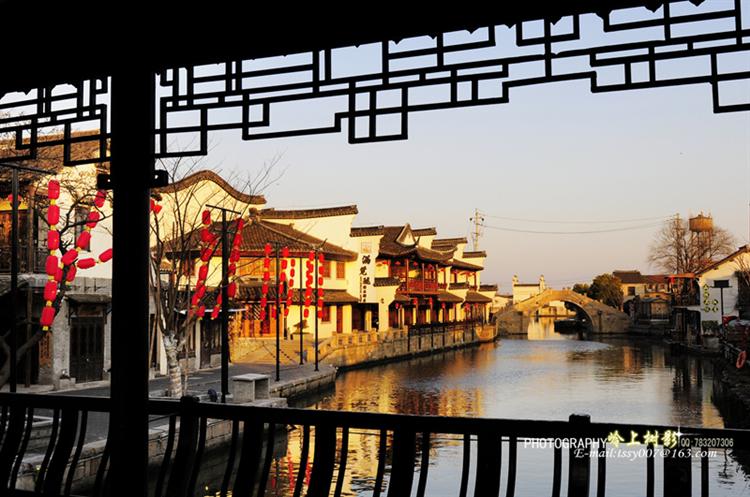

西塘在江南的山水里修行了千年!

漫长的岁月在它的青瓦石墙上刻下了太过凝重的沧桑,悠悠溪水穿街而去,一如既往。从一款绣花的拖地棉布长衫上,从一块粘糯的芡实糕上,从每一个意气风发地走过街角窄巷里的身影上,仍能看到千年前的西塘!

一个头上别着大朵花的小女孩从街巷里跳跃着走过来,一只手里是五彩的风车,一只手里是洁白的棉花糖,这是童年的西塘。

一对情侣手挽着手,绣花遮阳帽下的笑脸不时被店铺里的美食惊叹,刺耳的尖叫是青春的西塘。

也有相互搀扶着在小巷里转悠的老人,不时停下来抚摸木柱老墙,他们寻找的,是很老很旧的那个西塘!

这些似曾相识的街景,也许并不是纯粹江南的格调,但它对于小女孩和情侣们,却是回忆里一个抹不去的亮点。它是记忆里的西塘。

在走走停停之间,那个细雨湿衣,闲花落地的西塘,被我收罗进日记里一页页珍藏。

早上七点,晨光微熙,寻梦的游人还在酣睡。西塘的水醒了,古街也醒了,摇橹的汉子和卖豆花的老人是这里的第一抹晨光!

水是西塘的灵魂。这一道道清溪,不知在这里流连了多少年,西塘人对这片壮阔的水域,是怀着敬畏的。卖豆花的老人,把最后一点剩余的残汁收拾到木桶里,却不舍得倒进身边的河道。推着三轮车的大叔,把三轮车上的灰尘扫进树墩里,也不忍打搅这一河碧水。

推开一扇木板门,那窄小的绣楼里,曾有那么一个女子,在幽暗的空间和时间里守望过她整个青春。也许它的小根本圈不住一个青春的梦想,盛不住谁的一怀等待,如果真能再回到那个年代,那曾经的过去,都是不堪的回首,但现在,它却是最江南的色彩。一起牵手走过的石板路,一起并肩踏过的雨巷,都被那似水的年华一一收藏。等着谁来推开那扇窗,把一腔的怀念绽放。最终,却是一个纤细的背景,在等待里被泯灭了最后的一缕期待,牵绊了一生,最终也逃不过被辜负被伤。

我们是怀着一场朦胧的梦来这里,来了,那梦却更加凄婉迷离。没赶上三月的细雨,却被这满街满巷飞檐椅角的老屋所惊异。从深幽的石板小巷里穿过去,这样寸土寸金的拥挤,是怎么建筑起来如此精致的房子?这狭窄小巷里,怎么盛得下千年的故事和传奇?而这一砖一瓦的堆砌,就是西塘的历史。沿河而居,是他们无可选择的选择。每家一条小船,闲时拴在门前的石墩子上,用时,解开揽绳,无论逆流而上还是顺河而下,摇上几橹,都能走到要去的地方。四通八达的水域,限制过西塘,也成就了西塘。

酒吧一条街,仿佛又让人穿越到了北上广的繁华里。店门口的小伙子会告诉你,住唱的歌手,是深圳还是上海过来的。停下来,仔细的听,便醉醉地不肯离去。

我忽然忘记自己来到西塘,原本是要寻找烟雨迷蒙的水郭山乡,还是那荷锄浣衣的江南女子?或者只是品尝一杯女儿红的芬芳?是欣赏渔舟唱晚的缠绵,还是犹抱琵琶的怅惘?是试图遭遇油纸伞下的顾盼,还是徜徉在窄窄长长的乌衣巷里,独享细雨淋漓到天明的沉醉?也许,只有在想像里,续写着自己构画的传奇,才是我们,这接踵而至的一街流连,所有的目的。

在西塘名人馆里,我终于明白了西塘。原来,文化,才是它的精髓。自古斜塘出人才,一扬风流天下知。悠悠伍子塘水,滋润了西塘,也养育了淡泊聪慧的西塘人。据西塘镇志记载,自明代起,西塘共有进士19人,举人31人,名人雅士不计其数。在辛亥革命的历史上,曾经那么辉煌地照耀过革命的迷茫的文学团体南社,就诞生于西塘。

(文:乔小乔 图:赵树岭)