从西周至唐的1100多年里,先后有13个封建王朝在关中建都,72个皇帝死后埋在渭河两岸的黄土中。尤其以秦、汉和唐陵规模最宏伟,遗存最丰富。

上世纪七、八十年代初,我利用工作之便,零星地拍摄了黄帝陵、秦皇陵、汉茂陵、唐乾陵,那时这些陵墓章显着浓厚的历史苍桑感。

2000年春天,我开始重点关注唐十八陵的自然风貌和当代人与唐陵的关系。

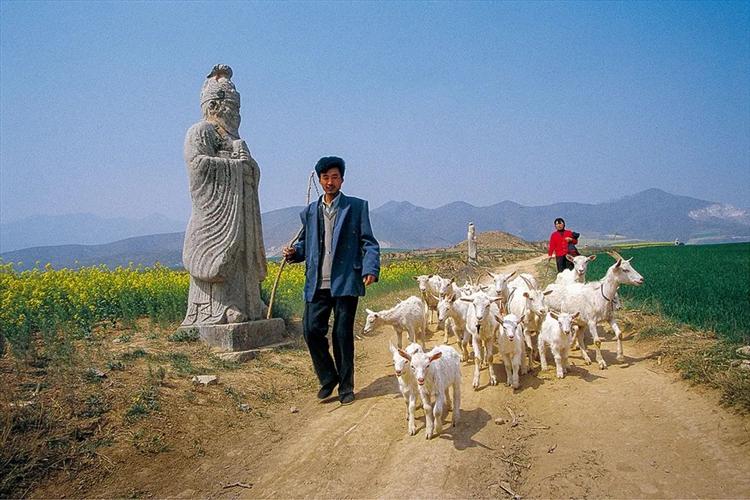

从这些照片中,我们可以看到大唐的初建、中兴、腐败、衰亡的过程。也可以看到生活在唐陵周边的现代人的生存状态。

面对这些饱经历史风云洗礼的帝王陵墓,我常常为古人的视死如归而感叹。尤其是历代帝王大都从登基开始就给自己营造坟墓,似乎其生就是为了壮丽的一死。于是中国大地上有了数不清的陵墓坟塚,于是一座座陵塚成了中国政治、文化、历史的博物馆。当然是中国精英的政治、文化、历史的博物馆。

可以说帝陵上的一砖一瓦,都是华夏文明的符号,可谓遍地都是文物。然而,唯其多,而被人漠视。除了时间的暴力风化,更为人人皆知的原因屡屡遭到破坏与浩劫。无论埃及的神庙,罗马的斗兽场,还是吴哥窟的废墟,雅典的卫城和中国的帝陵,都在诉说着磨灭。而正是这种磨灭造就了他们那种“非自愿”的苍凉之美!

我钟爱唐十八陵的石雕,尽管时间与历史给它们带来残损和凋零。而正是时间和历史的流失使它们成为一件全新的作品。这种全新的残损,使它们显得更加完美。

在拍摄中我发现有的唐陵被“开发”为旅游点,被“整修”成公园,使它们成为另一种建筑作品。在我看来,这种“好心的”开发与修复就是二度暴力。它和历史上无数破坏者的暴行没什么两样。如果说大自然的力量是狂暴而必须敬畏的存在,暴力是让人痛心疾首的快意恩仇,那么这种“以爱为名”的破坏性修复对于历史遗存而言,是侮辱性极强的愚蠢行为。

无论如何,关中72座皇陵以及数不清的王孙贵族的墓冢,是我们民族的一笔遗产,应该让它们自自然然地存在下去。

2022年3月

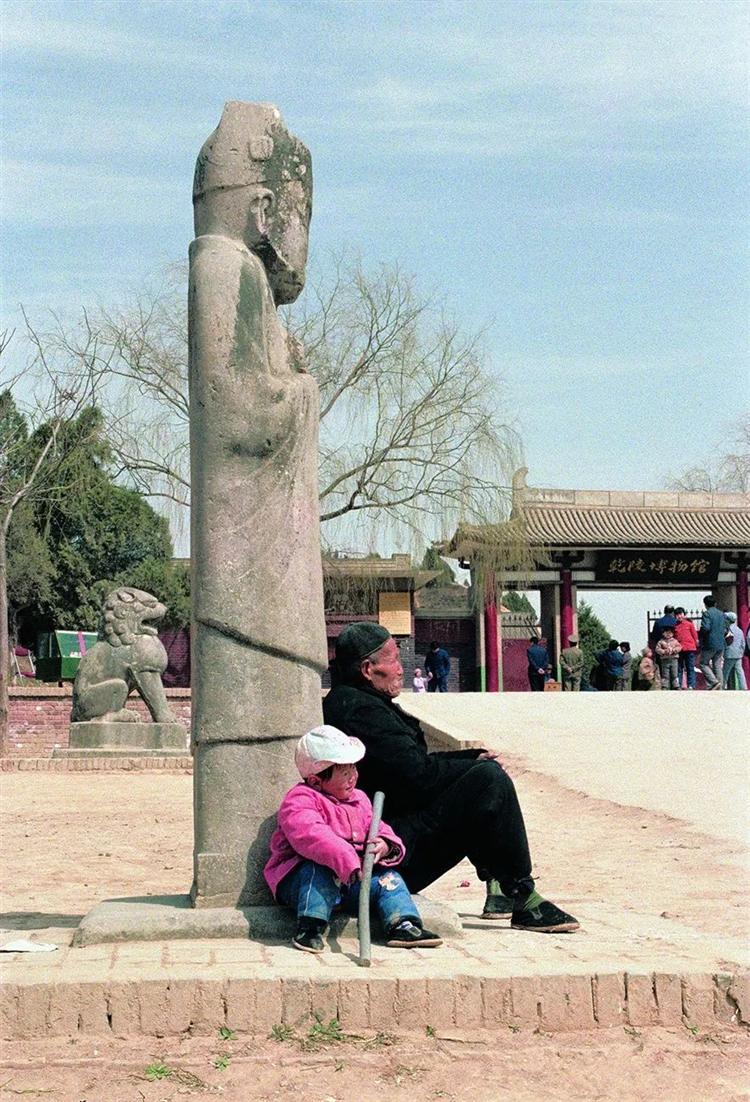

乾陵

乾陵翁仲下的爷孙 (1982年)

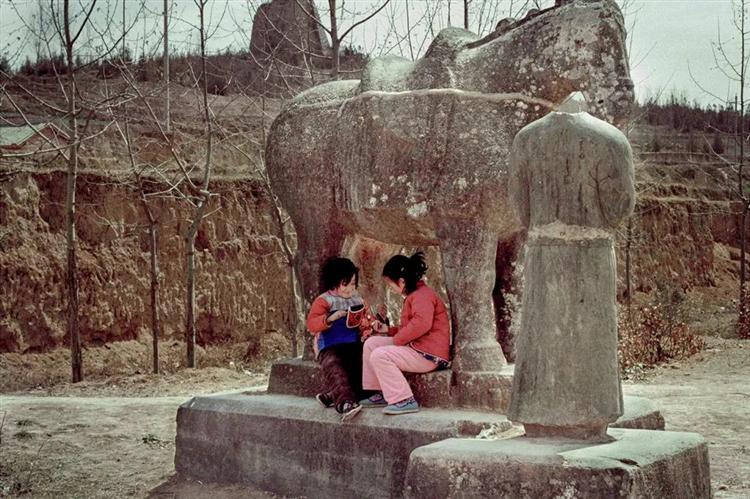

在乾陵石雕下翻交交的农家女孩(1982年)

在靖陵下收割

挖野菜的农妇 (2002年)

长满苔藓和包浆的石像 (1988年)

在唐陵秋播 (2000年)

桥陵的华表倒在田野上(1990年)

开满油菜花的崇陵神道 (2001年)

定陵本有巨大的无字碑,大跃进时被镌成72个碾场石滚子。(2002年)

放养的李银柱夫妇 (2001年)

麦海中的靖陵石马 (2008年)

用传统方式收割小麦的张宗宏夫妇(2001年)

在献陵下拾麦穗,做到颗粒归仓 (2000年)

在出土六骏的昭陵玄武门遗址考古 (2002年)

人民摄影家胡武功

作者简介

胡武功,1949年7月生于西安,1969年始在部队从事新闻摄影,40多年来致力于中国摄影的改革与进步。上世纪80年代初开始,积极推行纪实摄影,主张用摄影关注现实,记录历史,揭示人性。先后发起和参与策展《艰巨历程》、《中国人本》、《中国民间体育》、《中国纪实摄影20人》、《丝绸之路》等大型摄影展赛,在摄影实践与摄影评论上独树一帜,成为改革开放后中国影像革命的代表性人物。

1984年被评为全国优秀新闻工作者。2006年被中国摄协授予突出贡献摄影工作者称号,2007年9月荣获中国摄影金像奖。

先后出版专著12部,主编、参编大型影像图书5部,作为总策划人与央视合拍24集大型高清系列纪录片《时代写真.时光》一部。先后出版文集《摄影家的眼睛》、《中国影像革命》、摄影画册《胡武功摄影作品集》、《四方城》以及《西安记忆》、《藏着的关中》、《相貌》等专著,主编《中国摄影四十年》、《中国人本》等。另有,同名图书《胡武功》。

现任西安建筑学院教授、博士生导师,陕西省文学艺术界联合会副主席、陕西省摄影家协会名誉主席。

编辑:乔小乔