在稻城城北青葱的山岭下,一条小溪带来一个村庄,叫吉乙。作为优美的318公路上许许多多的藏寨之一,这里有幸能被人记住的,是红草地。

红草地的红,不是嫣然绽放的嫩红、粉红,也不是经风沐雨后的火红,那是一种被西部高原的风霜雨雪磨砺后的红,带着苍劲的坚韧,透着冷艳的壮美。

因为这片红,整个秋季游人如织,穿梭不已。吉乙人千篇一律的生活被重新规整。益西加称就是这样开始他的旅游运输业的。

他新买的七座汽车停在院子里。他家的院子空阔敞亮,庄严气派,两层的木楼房,上面住人,下面圈养牛羊。他说,建这样一所房子用了他七年时间,花费不扉。至今还有装修部分没有完工。

我们告诉他,在京城,这种规格的房子,只有部级干部才能住得上。他嘿嘿地笑着。跟随益西和他妻子往楼上走,藏族独特的木楼梯,又高又陡又狭窄,每迈一步都心惊胆战。刚踏上二楼,前面的队员惊叫一声。整层原木的地板和墙壁,雕栏画栋,精美至极。每个拐角,每片空地,都有一个五颜六色的转经筒。

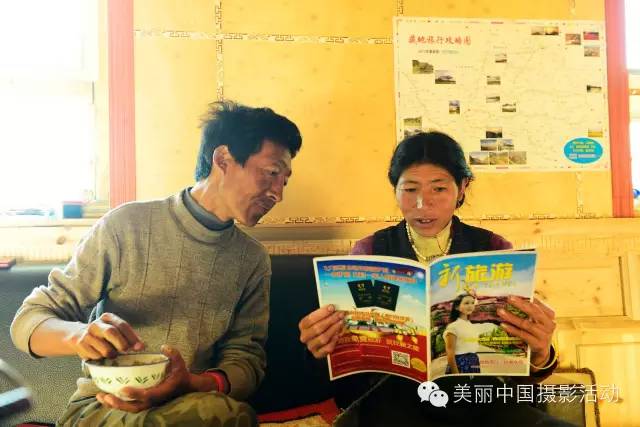

去过许多的藏民家里,也没见谁家把这么多转经筒布置成家里的装饰。纯木的地板细密紧实,大块的墙面镂刻着祥云花鸟,这得用多少木头多少工夫?益西说,闲了就做点,做了七年。明年就可以完工。他妻子说不成汉语,只是看着我们,嘿嘿地笑着。参观完房子,坐在他家客厅里,益西打开炉子,几块牛粪往炉子里一塞,一壸香喷喷的酥油茶瞬间就烧好了。我们捧着,不忍喝,却还是喝了一碗又一碗。女主人又不声不响地烧了一壸。

益西告诉我们,这些酥油都是他自家的牛产的牛奶,自已做的。他家养了四头奶牛,四头牦牛。产的牛奶只供自己喝,从不出售。喝茶的碗,是那种考究的烙着金色细纹的藏蓝色细瓷,整整齐齐码在实木柜子里。

大门哗啦一开,他女儿拥忠赶着牛回来了。细长的个儿,脸上白净,双目晶亮,汲取了父母身上所有的优点,还有过之。

益西说,他就这么一个女儿。像益西家这样的独生子女,村里也只有三两户。不是思想觉悟高,益西谦虚地说。他是村里的会计,理应带个好头。

益西留我们吃晚饭。我们毫不犹豫就答应下来。他家这炉红通通的火,还有香喷喷的酥油茶,应该是我们留下的缘由吧。

晚饭还算丰盛,汉藏结合。有手抓牦牛肉,爆炒土豆,老酸奶。益西亲自动手给我们做粘巴。他特意告诉我们,他刚洗的手,不脏。粘巴是用青棵麦炒熟后,磨成粉。然后加酥油茶揉和成团。还没吃,全屋就弥漫一股炒面的清香。酥油饼则有点酸酸的。是酸奶的味道。拥忠一个人在厨房掌勺,益西和妻子陪我们聊。

益西家的收入主要来自两部分,一部分是靠他跑车,他跑的是稻城——亚丁一线,三天一个来回,整个夏天和秋天他的日程都被排得满满的。一部分是去山上采虫草。有时一天能采到三五个,就是两三百元。他妻子和女儿在家放牛,种点青棵,萝卜白菜之类,自己吃。房子就是靠他们一家这样一点点积攒建起来的。

饭后,拥忠一个人在厨房里洗碗,悄悄说:阿姨,其实,我很想上学……拥忠只上过小学一年级。她这样的年纪,是能够知道上不上学对于她的人生的差别的。过去因为家里穷,交通不便,错过了上学的年岁。现在有了这条318公路,有了红草地的名气,家里条件好了,她却已然这个年纪……

夜里十点了,拥忠一家还意犹未尽,我们提议让她跳一曲藏舞,拥忠欣然同意。一套深红色的绣花藏服,让她细瘦的蛮腰,在宽宽的绣花腰带里,手可盈尺。

益西告诉我们,红草地名声远播,游人从各地慕名而来,每天熙熙攘攘,但他们,还是过着他们一板一眼的生活,转经,祭祀,各种礼佛的节日……益西打开家里的电视给我们看碟片。有各种祭祀,有年轻人的藏式婚礼,有春的蝶花飞舞,夏的流水淙淙,秋的缤纷艳丽,冬的洁白纯净,四季的变迁,一一从中体现。我不禁为这个纯净的小村,这些纯朴的村民,这一张张笑脸,感慨万千,像是他们永远都有开不完的心。这寒冷的夜里,只需就着一盆炉火,就能让他们笑到天亮。

撰稿:乔小乔

摄影:赵树岭