这是两位作者驾着房车,历时十年,行程16万公里,踏遍祖国大地,写下的100多个村寨奇山秀水、人文风情的记录,40余万字,数千幅图片,分为两册,《墟里烟火:59个中国村寨密码》、《青苔铜锁:49个藏在褶皱里的中国》(暂名)。

这是两位作者驾着房车,历时十年,行程16万公里,踏遍祖国大地,写下的100多个村寨奇山秀水、人文风情的记录,40余万字,数千幅图片,分为两册,《墟里烟火:59个中国村寨密码》、《青苔铜锁:49个藏在褶皱里的中国》(暂名)。

女诗人乔小乔用带着温度与情感的优美凝练的文字,娓娓道来,或展现祖国山河的雄奇秀美,或透析中华古老文明的隽永内涵。

著名摄影家赵树岭,用精美纷呈的摄影图片,为读者勾勒出一幅幅撼人心魄的大美祖国的画卷。

阅读此书,如同跟随作者的脚步进行了一场笔尖上的旅行,享受了一场视觉的盛宴。

合作电话:

13523457895

17610923125

晨雾未散的竹径深处,露水打湿了“微风入丛竹,复作雪来声”的诗意,当千年竹影漫过山坳,在青石板上摇曳时,我忽然想起《水经注》里“重峦叠嶂”的形容,恍然明白这地名里的玄机——古人说的“重渡”,不是地理的重复穿越,而是时光在这里折叠出的褶皱。八百米的海拔落差间,山水生态的诗化重构,藏着中国最北端的竹海秘境,这里是一册遗落在中原的江南卷轴。

这里的金鸡河与滴翠河,应是王维辋川别业里走失的两条溪流,载着“空山新雨后”的平仄,在竹根下织出经纬的韵脚。风过竹林时,能听见广陵散的残章在叶脉间流转,同行的美女编辑小静说:“我觉得,重渡沟的每根竹子里都住着七贤的魂魄。”

北国的七月,到处是枯干的庄稼,焦渴的土地,重渡沟的雨却是一场接着一场,雨雾流岚里,从山顶泻下的一溪水,以水为斧,劈山造势,一路顺山而下,挂起了水帘仙宫、飞虹幽瀑、泄愤崖……

重渡沟的瀑布群是地质运动的抒情诗。泄愤崖瀑布以103米的落差诠释着“银河落九天”的壮阔,三级跌水宛如虬龙泄愤,水雾中负氧离子浓度达68000个/cm3,每一次呼吸都是对肺叶的救赎。水帘仙宫瀑布里,钟乳石在七彩灯光中化作敦煌飞天的飘带,水帘后的溶洞藏着喀斯特的杰作,让人疑心闯入了女娲炼石补天的工坊。

在金鸡河,它触摸到了鱼儿的呼吸,听到了清晨的觉醒,享受着夜晚的沉寂,遇到了戏水的孩童,钻进他的手心里缱蜷。在滴翠河,它被阳光穿透,晶莹玉润,在阳光里开出花朵,在笑容里溢了满眶,在风的抚慰里,飘渺如絮。

经历过跌宕起伏的洗礼,溪水终于安静下来,在竹林里一路逶迤,竹筏子在水里飘摇,深水鱼悠闲地追逐着蹦跳。阴凉冰寒的水,和地上盛夏的热气交汇,蒸腾起大团云雾,被太阳一照,泛起七彩虹霓。

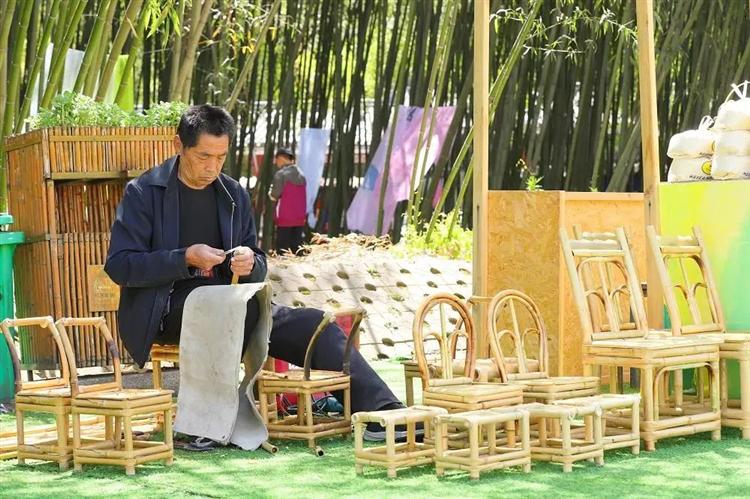

路旁的老者坐在竹凳子上编竹器,篾条在他指间游走如飞,编出的竹篓竹筐竹篮朴拙里盛满魏晋的月光,仿佛在吟咏“夜长不得眠,明月何灼灼。”的句子。老者说他祖辈传下的手艺是从竹根里长出来的,剖开竹节就能看见层层叠叠的年轮。溪边浣衣的农妇把溪水搅出一波一波的涟漪,应和着竹林深处的鸟鸣,恍惚间竟与《诗经》里的“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤”遥遥相契。

这片竹林,有一个浪漫的来历。相传天女散花的时候,六仙女经过这里,看到重渡沟飞瀑流泉,水源丰沛,周边树木的青翠却被严冬凋落怠尽,美中不足。回到天宫,在玉帝的御花园中偷偷采撷来一篮竹叶,撒在重渡沟的河水边、山坡上,竹叶落地瞬间变成了竹林。

美丽的景色引发了六仙女思凡的情结,准备下凡到重渡沟,却被王母娘娘发现,锁在紫竹林。如今,重渡沟万亩竹海,是六仙女洒向人间最美的惦念。“天女植竹”也成为一个代代相传的佳话,被重渡沟人铭记!

中国文人对竹子情有独衷。一生豪迈的苏东坡“宁可食无肉,不可居无竹”;郑板桥一生与竹为伴,留下“咬定青山不放松,立根原在破岩中,千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”脍炙人口的诗篇。

竹,这最娇弱、高贵的植物,在这干旱的北国,生长得如此茂盛,穿行在万亩竹海构筑的翡翠长廊,竹叶筛下的光影在身上跳跃,恍若穿越在王维《竹里馆》的时空。这里的竹子不似江南修竹的纤弱,而是带着北地的遒劲,竹节间藏着中原人的刚硬筋骨。

拾级至千年菩提树下,这棵菩提树已有1500年历史,树高30余米,树围3.5米,其根系如虬龙盘踞,枝叶似华盖擎天,树冠投影可达半亩,堪称植物界的《史记》。春开白花,秋结褐果,果实可作佛珠,带在身上可保四季平安,每年五、六月份,花开满树,是它最辉煌的季节。众多青年慕名而来,双双对对到树下许愿,用一树繁花见证他们的爱情,我双手合十,你眉眼缱绻,从此,我们的世界便是风和月明,花开满天。

菩提树源于村里牛氏的一次善举。传说若干年前,牛氏宗祖迁栖此地,一日,有位远道僧人路经家门,因长途跋涉身患重病,生命垂危。牛氏祖人将其收留家中,求医抓药,精心照料,使得僧人起死回生。康复后,僧人送来一棵菩提树,栽植牛家门前,以报救命之恩。也许是应验了那句“善有善报”的醒世哲理,菩提树一年年茁壮成长,恩泽着牛家就此丰衣足食。

重渡沟的得名,源自东汉光武帝刘秀的传奇。据《栾川县志》记载,公元23年,刘秀为躲避王莽追杀,两渡伊水遁入此谷,见此地“重峦叠嶂如城郭,飞瀑流泉似天兵”,遂叹:“重渡此沟,天助我也!”后来他成就帝业,建立汉朝,又重返故地,御赐这条沟叫“重渡沟”。

千年后,当我在竹林掩映的锁蛟崖下驻足,仍能感受到历史史册里的刀光剑影。崖壁斑驳的剑痕,相传是刘秀插剑取泉的见证,而今剑插泉仍汩汩流淌,将帝王传说酿成清冽的山泉惠及乡里。

千年菩提见证了小村一个世纪的沧桑,三百多家村民,经营着属于自己的特色。门前摆放着竹杖竹屐竹凳竹椅,连茶杯也是竹子做的。白发的老人坐在自家门前,细心地镌刻着属于他的心目中的花样,从竹杆到竹筒,到一个个纹着花朵、精美绝伦的艺术品。旅客熙熙攘攘,但谁的来去也改变不了他们自在怡然的生活。

这里是喧嚣的,一天上万人的进入,把这个深山里的小村吵嚷得纷纭繁杂,但它也是安静的。你躲在前街一家院内,居高临下地欣赏后街的热闹,却丝毫不会被喧闹的尘嚣卷入其中。是茂密的绿竹隔绝了声音的传递。

穿过小桥流水,农耕民俗文化村的作坊里,时间仿佛倒流。老水车吱呀转动着《天工开物》的智慧,油坊里木榨的撞击声应和着《齐民要术》的韵律。我尝试扶犁试耕,方知“足蒸暑土气,背灼炎天光”不仅是诗句,更是村民们浸透汗水的生存艰辛。

在这里,老牛、步犁与二维码和平共处,织布机与直播间共享同一缕天光。吃的喝的用的,都是土得掉渣,穿的玩的看的,全是百年前的技艺。你可以坐下来,解读各种即将绝迹的手工艺,制作一件带着自己体温自己意志的陶器。或者,到制酒作坊,纯手工纯粮食的美酒,品上一口,让幽香沁满肺腑。你也可以参与打铁、纺棉、织布、尝水磨豆腐;旋木器、打草鞋、学持械狩猎;坐木凳、哼小曲、赏山月、听蛙鸣……尽享民俗风情。

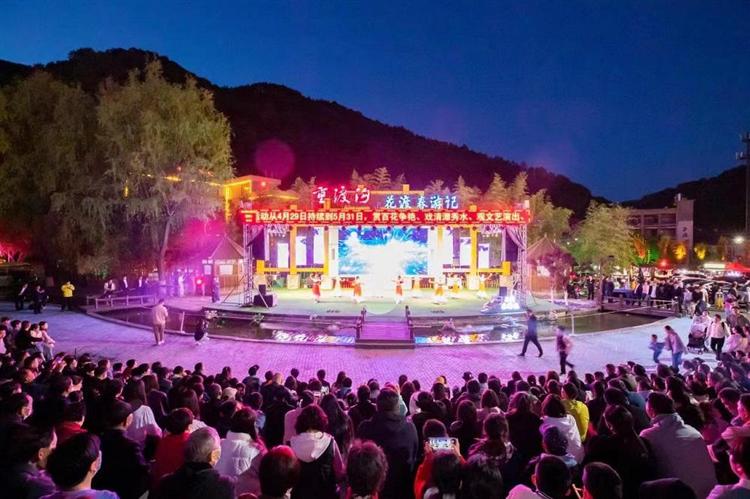

夜幕降临时,演艺广场上的喧沸人声与熊熊篝火交映,艺人们激情万丈的演出,点燃了整个山村的夜色。你终于明白,重渡沟的美,恰在于古老与现代的互相凝视与融合。这里既非江南,却有江南的灵秀;虽处北国,却得南国的温润。山与水在此交缠,历史与传说在此沉淀,竹林与飞瀑在此共舞。

累了倦了,找一家民宿或农家,在露台的躺椅上或闭目养神,或静坐发呆,或沏上一杯普洱、观音。这里两百多家农家宾馆一百余家民宿,足够安置下你的挑剔。风吹过、悦里、溪上鹤鸣、随心堂……这一连串的名字,把重渡沟民宿引领到一个百花争艳的季节里。

这些柴门青瓦,竹篱木栅,是心灵回归的一个符号,不着痕迹地将现代舒适嵌入传统民居,青瓦白墙间藏着地暖与智能卫浴,袅袅炊烟里隐匿着千年的非遗传承,正如重渡沟本身——既保留着“暧暧远人村,依依墟里烟”的田园牧歌,又演绎着“绿水青山就是金山银山”的现代寓言。

宿在竹影摇曳的小院里,暮色漫过山梁时,民宿主人点起纸灯笼,昏黄的光晕染透竹帘,檐角铁马叮当,像是张岱夜航船里漏出的更漏声。商旅的喧哗与隐士的琴声在石板路上交响,整个山谷如一幅张择端笔下的清明上河图卷,此刻若有人在山巅抚琴,必定惊起满谷的翠羽,让整片竹林都成为一具共鸣的绿绮。

在民宿的露台上煮茶,能看到山色在青瓷杯里舒展。主人家端来竹筒饭,剖开竹节的刹那,魏晋的风骨与宋元的烟火同时蒸腾起来,缭绕着江南的灵秀,江北的粗犷。枕着溪声入眠,薄雾轻抚竹梢,是一阙“明月松间照,清泉石上流”的意境。满谷的翠色顺着窗棂爬进梦中,在案头那盏茶汤里浮沉。

清晨推开木窗,山岚正从竹梢上褪去青衫,那一沟竹像一卷被风掀开的诗稿,每一竿碧玉都在书写着古老的平仄。恍然领悟张一弓“竖看山水横看竹,上听鸟语下听泉”的玄机。

坐在竹香水街的木走廊里,听着溪水吟唱,吃着这里特质的山水做成的豆腐,山泉水喂养的鱼虾,柔滑的粉条,肌理细致的山鸡,从竹林的缝隙露下的点点露水,凉凉地浸透衣衫,地面上的冷气,透过脚背,直入肺腑。被滋润的不仅是味蕾,还有柔软的一个心灵。

“一袭江南梦,醉卧乌篷船”的惬意就泊在天鹅湖上的那只青鸾花舟里,披着蓑衣的老艄公,摇起撸桨,岸上的青山,慢慢西移。整个天鹅湖一湖的迷雾云烟,宇宙星空的璀璨,极光秀的震撼,被一眼独揽。

从一个穷困潦倒的小山村成长为享誉全国的国家生态旅游示范区、全国农业旅游示范点、全国乡村旅游建设重点村,日接待量达到数万的AAAA景区,重渡沟的蜕变是旅游界的传奇。

一个下午,窗外透出竹子婆娑的姿影,秋虫啾啾的细语,重渡沟总经理刘海峰讲起重渡沟的故事,几度哽咽。

上世纪九十年代,重渡沟全村1400多口人,400多户,90%居住在山上,人均不足一分地,年收入不足500元,守着贫脊的山捉襟见肘地过日子。村子里不通路,不通水,全村没有一间砖头房,全是土房子,山也基本上秃了,村民们为了填饱肚子,开垦土地种粮食,拔竹子卖钱。虽然民风纯朴,但是闭塞,守旧。孩子上不起学,只好去放羊。一个村五十多个光棍汉,吃个油盐酱醋都得赊账。

带领重渡沟发展旅游的,叫马海明。是当时潭头镇的镇长。马海明集结了一拨人开赴重渡沟,从一棵树,一溪水开始,对这片山峦进行规划。

从1995年到1999年,5年里,马海明衣不解带,扎根在重渡沟。重渡沟的山山水水都留下了他的足迹。直到,他把自己的生命也留在了这片山崖里。

思维方式的改变,决定你能不能走出去,人生观世界观的改变,决定你能走多远。

重渡沟这些年一直跟着市场走,不断调整策略,让老百姓致富,几个数字可以说明一切:1999年开发之前,户均资产不超过1万,现在,户均资产超过200万,人均年纯收入达到4.5万,二十年时间翻了90倍。

旅游让老百姓这么快速、稳定地脱贫致富,许多重渡沟老人不会写自己的名字,但会写“重渡沟留念”,把字刻在竹筒上,卖给游客。别的地方的老人都用老年机,重渡沟的老人用数码手机,都会用微信支付。

重渡沟,这个昔日被山山岭岭困扰的小村,在世事的变迁里,一再地突破自己。想必,把自己的青春以至生命都献给了重渡沟旅游事业的重渡沟的缔造者马海明,生前也从未想到,他一手打造出来的这个中国农家宾馆第一村,还有漫长的一个辉煌要去经历。

我和小静打赌:金鸡河的水纹里沉睡着唐宋的倒影,你蹲在石桥边看游鱼啄食云影,便会明白为何王维要在辋川建别业——原来山水的魂魄总爱寄居在这样的景致里:在水车转动的光影里,在竹筒饭的清香里,在绿浪翻涌的澎湃里,在乡土农耕的活态密码里,在山水哲学的禅意栖居里,千年的诗韵,落在炊烟里生了根,发了芽,伸展出了长长的触须。

深夜翻阅《洛阳伽蓝记》,忽闻雨打芭蕉,推门见万千竹枝正在泼墨,将山色晕染成米氏云山图。忽然懂得这“重渡”的真意:不是地理的往复穿行,而是每个行至此处的灵魂,都能在竹露的清响中,重新摆渡一回生命最初的澄明。

在这折叠的时空里,我们何尝不是在重复摆渡?从喧嚣到宁静,从浮华到本真,每一次竹杖芒鞋的跋涉,都是对生命原乡的重新抵达。当重渡沟的山门在雨雾中渐隐,我知道这场穿越千年的摆渡,才刚刚开始。

撰稿:乔小乔

摄影:赵树岭(部分图片由景区提供)

编辑:李静